Es klingt utopisch: Ein Projektkonsortium aus mehr als 100 Partnern will auf der Nordsee eine Million Tonnen grünen Wasserstoff jährlich erzeugen und per Pipeline an Land transportieren. Über die notwendigen Weichenstellungen für die Offshore-Wind-Wasserstoff-Produktion sprach der EID mit Robert Seehawer, Geschäftsführer des Fördervereins AquaVentus.

EID: Herr Seehawer, mit dem AquaVentus Förderverein haben Sie eine Vision entwickelt, aus Offshore-Windstrom grünen Wasserstoff direkt auf der Nordsee zu erzeugen. Was sind Ihre Ziele und wo stehen Sie bei diesem ambitionierten Vorhaben?

Robert Seehawer: Unser Ziel ist es, rund 10 GW Offshore-Winderzeugungsleistung in der Nordsee vor Helgoland zu installieren und diese auf See zu nutzen, um grünen Wasserstoff per Elektrolyse zu erzeugen und per Pipeline an Land zu bringen. Das Vorhaben soll aber keine Vision bleiben – wir wollen das gemeinsam mit unseren rund 100 Mitgliedern und Partnern Realität werden lassen. Seit der Gründung vor drei Jahren hat AquaVentus deshalb verschiedene Projekte zum Hochlauf initiiert.

EID: Welche konkreten Schritte müssen Sie nun angehen?

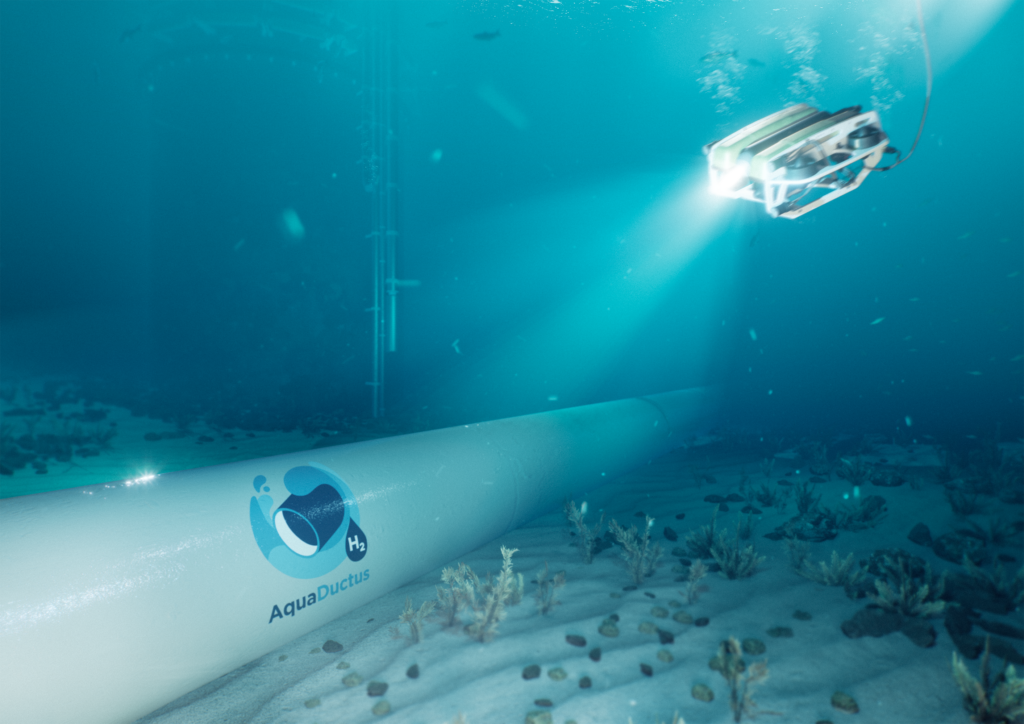

Robert Seehawer: Es geht jetzt darum, die vorhandenen Puzzleteile der schon bekannten Technologien zusammenzufügen und in Pilotprojekten und danach im Alltagsbetrieb zu beweisen, dass das Vorhaben funktioniert. Ein wichtiger Meilenstein dafür sind die Ausschreibungen im Windvorranggebiet „SEN-1“ in der Deutschen Bucht, einer Fläche, die das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Zusammenarbeit mit dem BMWK vorbereiten wird. Hier werden unsere Partner in einem zweiten Schritt als Konsortien die rund 1.000 MW zu installierende Leistung unter anderem mit dem Projekt AquaSector realisieren. Auf dem Weg zur 10-GW-Vision der AquaVentus-Initiative werden wir damit erstmals Anlagen in Kraftwerksgröße in Betrieb nehmen und so bis zu 100.000 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen und über die AquaDuctus-Pipeline an Land bringen. Die SEN-1 Demonstrationsfläche wird zeigen, dass wir auf Basis der Offshore-Elektrolyse leistungsstarke Wertschöpfungsketten entwickeln können.

EID: Warum ist es von Vorteil, den Wasserstoff auf See zu erzeugen und per Pipeline an Land zu bringen?

Robert Seehawer: Die DNV-Studie „Specification of a European Offshore Hydrogen Backbone“, unterstreicht die erheblichen Vorteile eines Offshore-Wasserstoff-Netzwerks in Nord- und Ostsee. Dabei geht es vor allem um Bereiche im Zentrum der Nordsee, die mehr als 100 Kilometer vom Land entfernt sind und Abnehmer kostengünstig nur über eine Pipeline versorgt werden können. Unser Projekt AquaDuctus wird dabei an das geplante H2-Kernnetz in Deutschland angebunden und bietet dank seiner Open-Access-Regulierung allen Betreibern von Offshore-Elektrolyseuren die Möglichkeit, Wasserstoff an Land zu bringen. Zudem soll die Pipeline bis nach Norwegen ausgebaut werden und auch anderen Nordseeanrainern die Möglichkeit geben, Wasserstoff zu importieren. Die Gastransportnetzbetreiber Gassco und Gascade haben dazu im April 2024 eine Absichtserklärung unterzeichnet. Verglichen mit einem 2-GW-Seekabel können wir bei gleichen Investitionskosten die Pipeline bauen, welche ein Vielfaches der Energie transportiert.

EID: Dennoch klingt das gesamte Vorhaben sehr kostspielig. Lässt sich abschätzen, zu welchen Preisen Wasserstoff aus der Offshore-Elektrolyse erhältlich sein wird?

Robert Seehawer: Ende des Sommers werden wir eine Studie vorlegen, die auf Basis exemplarischer Kostenkalkulationen zeigen wird, dass wir für grünen Offshore-Wasserstoff mittelfristig eine vernünftige Preisbildung erwarten können. Denn wir brauchen den grünen Offshore-Wasserstoff und das besonders dort, wo er mit fossilen Energien wie Kohle und Gas konkurriert. Mit steigenden CO2-Preisen, auch durch das ETS2, dürfte die Nutzung fossiler Energien weiter teurer werden, dass sich Wasserstoff als Alternative lohnt. Das sehe ich auch als das nachhaltigste Setup, um dauerhaft von Subventionen wegzukommen. Primär wollen wir daher, dass der grüne Wasserstoff „stofflich“ als Molekül eingesetzt wird, um sehr viel fossiles CO2 einzusparen und das Klima zu schützen. Auf der Abnahmeseite sind wir regulatorisch auf einem guten Weg. Dennoch wünschen wir uns mehr Unterstützung auf der Erzeugungsseite für „heimisch“ produzierten Offshore-Wasserstoff, um die Technologie weiterzuentwickeln.

EID: Wie wird sich perspektivisch ein Markt für offshore erzeugten Wasserstoff entwickeln?

Robert Seehawer: Von einem Markt sind wir noch weit entfernt. Als Ökonom verstehe ich einen Markt als Polypol, mit vielen Anbietern und Nachfragern. Das werden wir in den nächsten Jahren beim grünen Wasserstoff definitiv noch nicht sehen. Hier geht es zunächst um den stufenweisen Aufbau von Elektrolyseleistung onshore und offshore sowie den Import von Wasserstoff und unsere Energielandschaft zu transformieren.

EID: Wo sehen Sie den größten Bedarf für den grünen Offshore-Wasserstoff?

Robert Seehawer: Ganz klar in den Industrien, die sich nicht elektrifizieren lassen und die einen erheblichen CO2-Ausstoß haben: Stahl, Chemie, und der sogenannten Grundstoffindustrie. Wir müssen bei der Offshore-Elektrolyse weiterkommen, um das Energiepotenzial von einer Millionen Tonnen grünem Wasserstoff zu heben. Aber selbst mit dieser Menge werden wir nur etwa 40 Prozent des Bedarfs der grünen Stahlerzeugung decken können. Wir brauchen deshalb weiterhin Importe, denn wir brauchen Wasserstoff auch für Spitzenlast-Kraftwerke als speicherbares Medium. Im Hinblick auf die Energiewende haben wir nicht viele Alternativen.

EID: In den Niederlanden gibt es mit „PosHYdon“ ein ähnliches Projekt wie AquaVentus, das allerdings deutlich kleiner ist. Hier hat sich der Staat finanziell beteiligt. Würde Sie sich so etwas auch von der Bundesregierung wünschen?

Robert Seehawer: Ein solches Beteiligungsmodell halte ich persönlich für zielführend, insbesondere für den Piloten. In den Niederlanden hat der Staat eine Minderheitsbeteiligung und bekommt Informationen und Erkenntnisse mit denen er gezielt weiter fördern kann. Je weiter die Projekte fortgeschritten und stärker kommerzialisiert sind, wird auch die staatliche Förderung weniger stark benötigt. Viel wichtiger ist aber ein verbindlicher Zeitplan. Das Wind-See-Gesetz hatte für 2022 Auktionen für die Offshore-Wasserstoff-Erzeugung auf SEN-1 vorgeschrieben, die sind bis heute nicht durchgeführt. Es ist unerlässlich, dass wir vernünftig planen könnten. Das ist enorm wichtig, damit sich unsere Mitglieder zielgerichtet auf die Projekte und den Markthochlauf vorbereiten können.

EID: Welche politischen Wünsche haben Sie an die kommende EU-Kommission?

Robert Seehawer: Es gilt, die Offshore-Elektrolyseindustrie weiterzuentwickeln. Das kann nur funktionieren, wenn wir das europäisch denken und uns noch stärker vernetzen. Das findet mit den Nordseegipfeln und Arbeitstreffen ja schon statt. Das muss natürlich gut koordiniert werden. Es wäre wünschenswert, wenn wir die Wasserstoffwirtschaft mehr im europäischen Kontext sehen und in die Gespräche als einen essenziellen Pfeiler einbauen würden.

EID: Wo sehen Sie das Projekt in fünf Jahren?

Robert Seehawer: In fünf Jahren sind wir deutlich weiter, dann haben wir definitiv eine Pilotanlage und wir haben die AquaDuctus-Pipeline – oder sind kurz vor der Fertigstellung – von Wilhelmshaven bis an das äußere Ende des Entenschnabels. Zudem haben wir neben den SEN1-Flächen weitere Areale, auf denen das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Potenziale für die Offshore-Elektrolyse identifiziert hat. Am Hochlauf der Technologie wurde in den letzten Jahren viel geforscht, nun geht es in die Entwicklung und Skalierung. Offshore-Elektrolyse wird funktionieren und eine wichtige Rolle im Energie-Mix spielen.

EID: Dennoch könnten die weltweiten Bauaktivitäten der Offshore-Windindustrie die Pläne ausbremsen. Reichen überhaupt die Kapazitäten bei den Installationsschiffen?

Robert Seehawer: Das ist in der Tat eine Herausforderung, der sich die ganze Offshore-Industrie stellen muss. Errichterschiffe bauen die Windenergieanlagen und diese brauchen wir in jedem Fall, egal ob ich nur Strom oder eben auch Wasserstoff erzeugen will. Der entscheidende Vorteil von AquaVentus liegt aber auf der Kostenseite. Ich benötige keine Verlegeschiffe für teure Seekabel, sondern nur Schiffe für den Pipelinebau. In diesem Segment ist die Kapazitätslage weniger angespannt. Hier sorgen wir mit AquaVentus sogar für eine gewisse Entspannung für den dringend benötigten Stromnetzausbau.

EID: Herr Seehawer, vielen Dank für das interessante Gespräch!

Dieses Interview ist im EID 28/2024 am 8. Juli 2024 erstmals veröffentlicht worden und erschien zudem in englischer Sprache auch im Sonderteil „Energy at Sea“ des Magazins „Schiff & Hafen“.